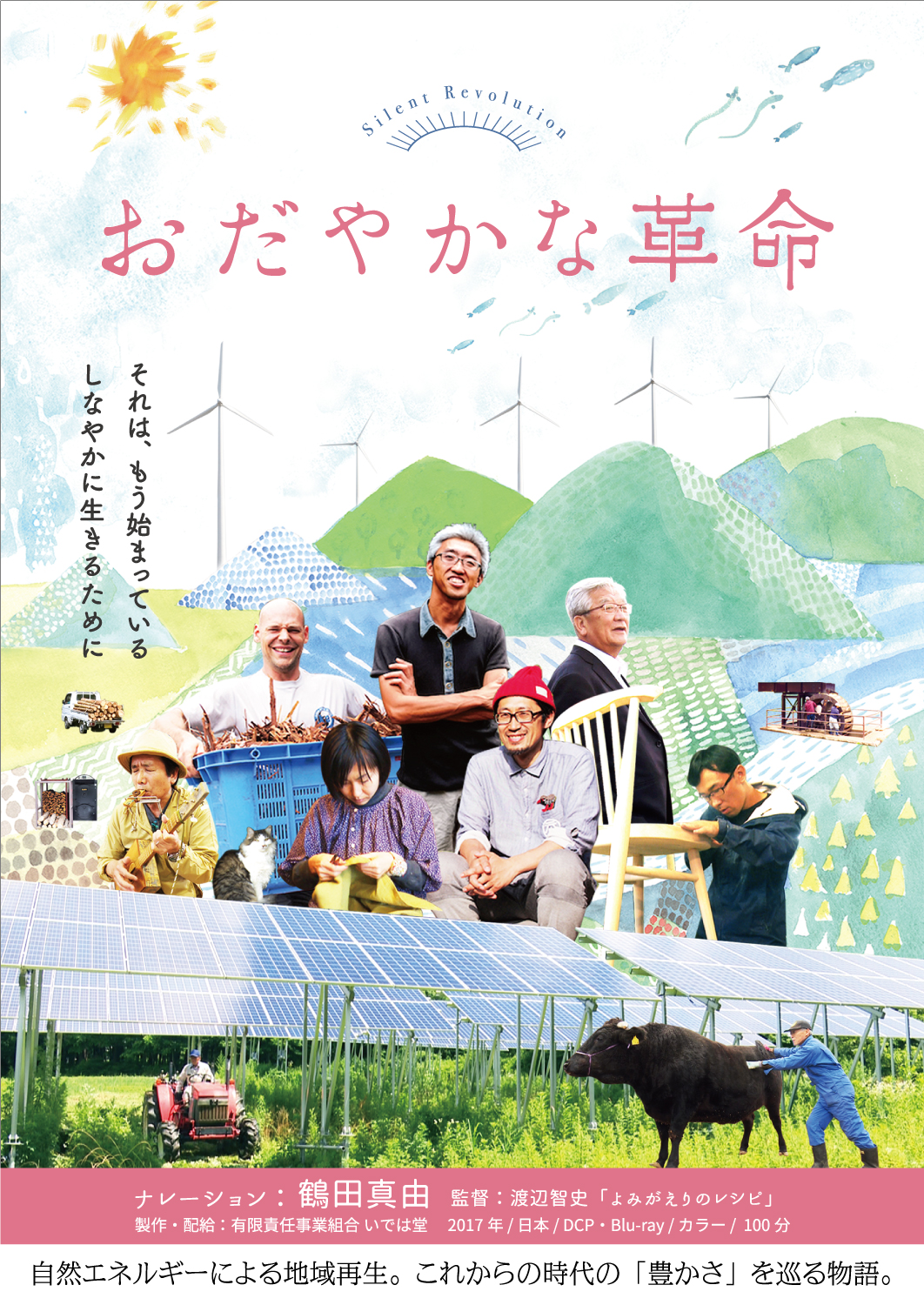

映画「おだやかな革命」を観て、

ぼくは深い問いを抱えることになりました。

それは、

「地域でエネルギーを生産することが、

なぜ今必要なのか?」

という問いです。

現代社会では、エネルギーをはじめ、

生活に必要な多くの資源が都市に集中し、

地方からは若者も電力も次々と流出していきます。

そうした現実にどう立ち向かうべきか、

そのヒントと成功例が

この映画には詰まっていました。

地域再生とエネルギー自給自足の可能性

この映画の中で、特に心に残ったのは

福島県飯館村(いいだてむら)で

太陽光発電会社を立ち上げた小林さんの言葉です。

応援してくれるから、一歩前に進めた

彼のこの言葉は、電気やエネルギー事業という

大規模な挑戦を始める際に、

どれだけの勇気が必要かを伝えてくれます。経済的な不安、環境への影響、人間関係の調整、

そして何より、自身の暮らしの変化―。

これら全てに対して、

不安や恐れを抱くのは当然です。

太陽光発電という

地球規模の仕事を立ち上げるのは、

誰にとっても簡単なことではありません。しかし、そんな大きな挑戦を支えたのは、

他でもない地域の人々の応援でした。

地域の人々からの応援が、

新たな事業を生み出し、

その事業が

また地域の人々を元気にするという循環。互いに応援し、支え合う関係性。

どこか懐かしく感じるとともに、

あたたかいぬくもりを思い出します。地方でエネルギーを生産することは、

ただの事業ではありません。

それは、地域、ひいては社会全体にとって

大きな変化をもたらす力を持っています。そして、映画の中で紹介される

地域の取り組みと都市との関係性に、

現代社会が抱える多くの問題を

再考するきっかけがありました。地域課題とグローバルな問題との関係

例えば、途上国で安価な人件費を利用して

生産される商品が、

先進国に買い叩かれるという事実。

この問題は、

単に経済的な不均衡を生むだけでなく、

地方から都市への流出

という現象も引き起こしています。エネルギーや若者の流出が、地域の活力を削ぎ、

地方がますます疲弊していく。

そうした現象は世界規模でも共通して見られます。映画は、その「見直し」を促すものでした。

ぼくらは、効率や経済の追求ばかりに

目を向けてきた結果、見過ごしてきたものが

あるのではないでしょうか。

その見過ごされたものの中には、

他人への敬意や地域とのつながり、

自然との調和が含まれているのです。温故知新 ― 未来を創るために過去を学ぶ

また、映画の中で人類学者の辻信一氏が語られた

「未来は懐かしいもの」

という言葉も非常に印象的でした。

どんなに新しいものでも、

それは過去からの流れがあります。

過去から生み出された今あるものと、

もう一つの今あるものの組み合わせが未来です。

先人たちが築き上げたものを知り、

それを次の世代に繋いでいくことが、

ぼくらに課せられた大きな役目なのだ

と感じました。

この考え方を実践していたのが平野さんです。

彼は、先人たちが作った水路を活かし、

町で水車を作ることを決心しました。

その姿に、地域の知恵を大切にし、

次世代に繋げる大切さを再確認させられました。

持続可能なエネルギー革命 ― ゆるやかな変化が社会を変える

しかし、全国のエネルギー問題を解決するには、

一体どれほどの時間と労力が必要でしょうか?

エネルギーという大きなテーマに取り組むことは、

社会全体に大きな影響を与える可能性を

秘めていますが、すぐには変化しません。

急激な改革を目指すと、

現実とのギャップにも苦しみます。

なので、日々の生活から

ひとつずつ実践していくことが

「革命」へと繋がるのです。

それは、私たち一人ひとりが

すぐにできることです。

自分の生活の中で、

少しずつでもエネルギーを見直したり、

環境に配慮した行動をする。

ご近所と仲良くしたり、心配りをする。

遠方からでも応援できます。

信じられませんが、その積み重ねが

社会全体を変えていく力になるのです。

社会の変化はすぐには現れないかもしれません。

むしろ、ぼくらの世代では現れないと

諦めたほうがいいでしょう。

ですが、小さな変化とその一歩が

「革命」に繋がると、

映画から学ぶことができました。

持続可能な未来を作るための第一歩 ― 地域資源とエネルギーの地産地消

映画を通してぼくは、

「お金」や「効率」だけではない、

新たな価値観に気づかされました。

地域資源を生かし、

エネルギーの地産地消を目指すことが、

いかに社会全体にとって重要であるか。

そして、それが単なる経済活動を超えて、

人々の心を繋ぎ、

次の世代へ希望を与える力になることを

強く感じました。

最後に、この映画が教えてくれる最も重要なこと。

それは、持続可能な未来を作るためには、

一歩ずつでも進んでいくことが

大切だということです。

都市部にいたとしても、

地方や故郷を思うことはできます。

日常の中で、地域の力を高めるために、

何かを始めることができるかもしれません。

無力だと感じることもありますが、

小さな一歩が未来を変える力となることを、

この映画が教えてくれました。

徳島の県南、

人口約3,500人の町

牟岐町(むぎちょう)。

この町にもう一度、

文化の灯をともしたい

そんな思いから、

私たち「シネマ牟岐」は動き出しました。

今や映画は、

映画館で観るものから、

家で観るものへと変わりました。

でもそれと引き換えに、

私たちは何か大切なものを

失ってしまったのではないでしょうか。

誰かと一緒に映画を観ること。

映画を観に行くことが、

その日一日の特別な出来事だったこと。

観たい映画を心待ちにする気持ち。

家では味わえない、ほんの少しの「非日常」。

次回は6月14日(土)に上映します。

りゅうちゃん

書く人の、書く人による、書く人のためのnote。

で発信中。

https://note.com/__ryuchan0907