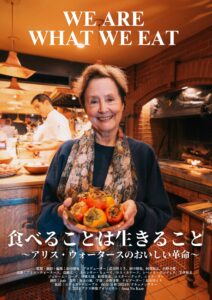

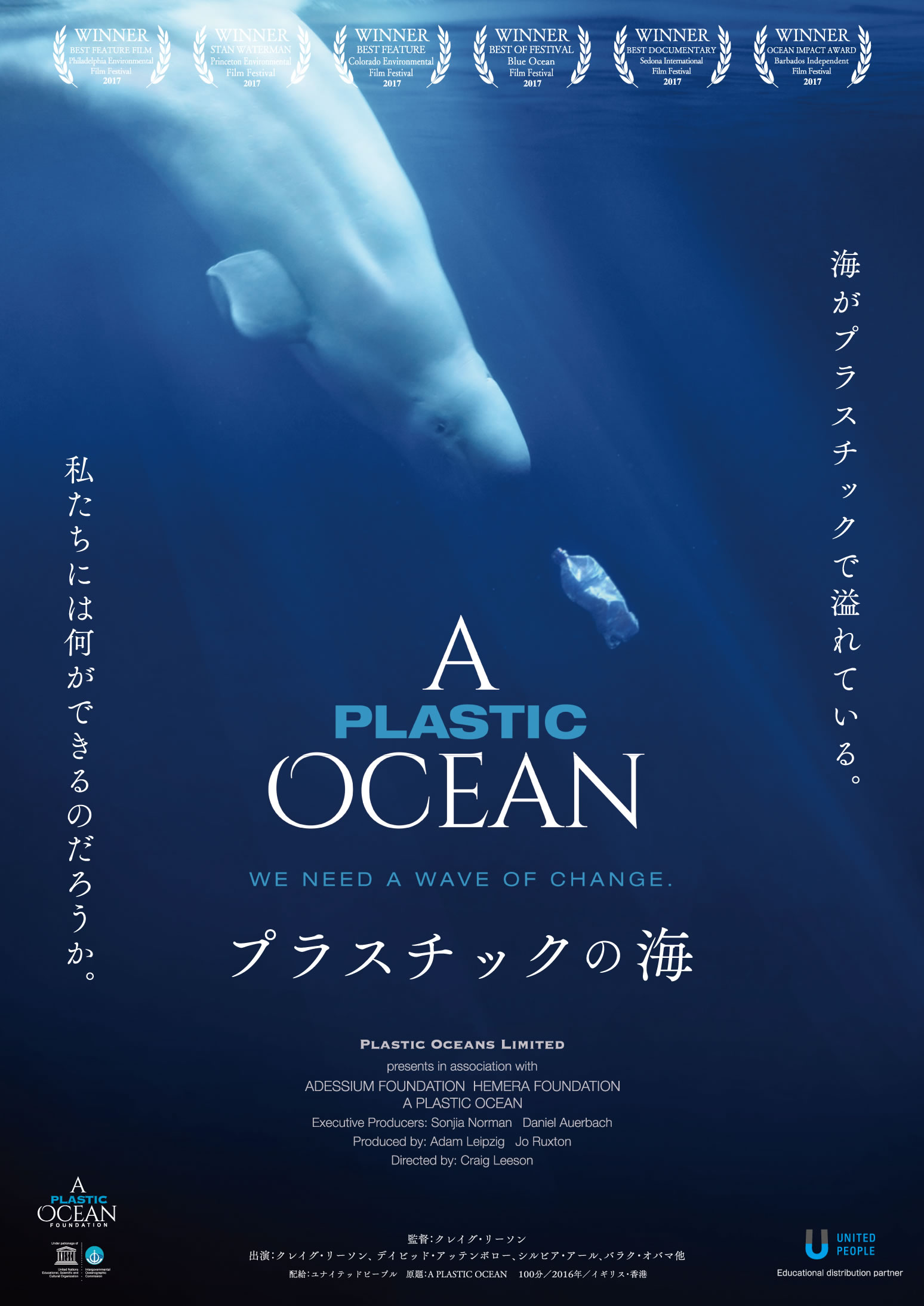

気づかぬうちに命を傷つけている。【プラスチックの海】とゴミ問題

- 好き

- |

※この記事はネタバレを含みます。

見えない問題に光を当てるドキュメンタリー

「自分の暮らしが、どこかの海や人を

傷つけているかもしれない」。

映画『プラスチックの海』を観て、

そんな衝撃を受けました。

私たちの身の回りにあふれるプラスチック。

その行方と、そこから起きている問題を

可視化してくれる一本です。

プラスチック問題とは?|家庭ごみと海洋汚染の関係

なぜ他人事じゃないのか

週に1回のゴミ出し。

それだけで

「自分はちゃんとやってる」

と思っていました。

でもこの映画を観て感じたのは、

ゴミは見えなくなっているだけで、

プラスチックは消えていないという現実です。

私たちの生活に欠かせない素材だからこそ、

その使用や処理について、

もっと深く考えなければなりません。

海に流れ着いたゴミは、

時間とともに粉々になり、

どこにでも存在する

「マイクロプラスチック」

へと姿を変えます。

その拡がりは、

私たちの想像以上のスピードで進んでいます。

私たちは日常的に海を汚している

家庭で使い捨てたプラスチックの多くが、

川や風に流され、

最終的には海にたどり着きます。

そしてそれは、

そこに生きる生き物たちを

確実に傷つけているのです。

海の鳥の胃袋から234個のプラスチック片が

見つかったという映像には、

思わず言葉を失いました。

人間に換算すると、

体内に6〜8キロのプラスチックがある状態です。

また、

「私たちは1週間でクレジットカード1枚分の

プラスチックを摂取している」

と言われるように、海のごみは

私たちの身体にも戻ってきているのです。

マイクロプラスチックと健康被害|見えない毒の正体

どうして危険なの?

「プラスチックは体に悪い」とよく聞きますが、

実際にどう悪いのかはあまり知られていません。

これほど生活のいたるところに溢れ、

便利すぎるものを悪く思うなどできなくて

当たり前なのかもしれません。

プラスチックは自然には分解されません。

細かくなっていくことで

マイクロプラスチックという微小な粒子になり、

地球上でも体内でも残り続けます。

この粒子の表面には無数の凹凸があり、

有害な化学物質が付着しやすい性質があります。

魚がエサと間違えて食べたり、

あるいはその魚を食べた別の魚を、

私たちがまた食べる。

こうして毒が体内に蓄積されていく流れが

できてしまっています。

最近では、飲料水や塩、さらには母乳からも

微量のプラスチックが

検出されるようになりました。

これはもう他人事ではなく、

今を生きるすべての人に関係する問題です。

世界のプラスチック政策|私たちはどう動く?

ドイツの例が希望になる

ここまで大きな問題となると、

「自分ひとりががんばっても意味がない」

と感じてしまいます。

でも、国単位での仕組みづくりが

進んでいる例もあります。

ドイツでは、ペットボトルを返却すると

お金が戻ってくる「デポジット制度」を

世界的にいち早く設置しました。

これにより、市民のリサイクル意識が

自然と高まりました。

包装を廃止したスーパーマーケットや、

詰替可能な商品を導入する企業も増えています。

社会と個人の意識がセットになってはじめて、

持続可能な変化は起こります。

そしてそれは、日本を含むどの国でも

実現可能なことだと思います。

子どもたちと未来|知らぬ間に誰かを傷つけていないか

胸が痛んだシーン

映画の中で最も胸を打たれたのは、

学校に行けず、ゴミ拾いをして

生活している子どもたちの姿でした。

彼らは、毎日ゴミの中から売れそうなものを探し、

それを売って家族の生活を支えています。

1日拾い続けても、

日本円で約400円ほどしか稼げません。

その対価として、

健康や教育の機会を失っているのです。

さらに、ゴミの堆積場の近くでは、

温度がこもって発火し、

メタンガスを含んだ有毒な煙が

発生することもあります。

その煙は発がん性物質を含み、

近隣住民の健康を脅かします。

その地域で育てられたとうもろこしなどが、

私たちの食卓に並んでいるかもしれないのです。

つまり、

私たちが出したゴミの隣で作られた野菜を、

私たちは口にしているのです。

おわりに|まずは「知る」ことからはじめよう

映画『プラスチックの海』は、

私たちがどれほど無意識に

環境や命を傷つけているかを

突きつけてくれました。

でも同時に、「小さな一歩」からでも

未来は変えられるという希望もくれました。

週1回のゴミ出しを振り返るだけでもいい。

マイボトルを持つ。

ポリ袋を断る。

不十分でも、

まずはそこから始めてみることが大切です。

知ることで、選べる。選ぶことで、変えられる。

今日からできることを、ひとつずつ。未来のために。

徳島の県南、

人口約3,500人の町

牟岐町(むぎちょう)。

この町にもう一度、文化の灯をともしたい

そんな思いから、

私たち「シネマ牟岐」は動き出しました。

今や映画は、映画館で観るものから、

家で観るものへと変わりました。

でもそれと引き換えに、

私たちは何か大切なものを

失ってしまったのではないでしょうか。

誰かと一緒に映画を観ること。

映画を観に行くことが、

その日一日の特別な出来事だったこと。

観たい映画を心待ちにする気持ち。

家では味わえない、ほんの少しの「非日常」。

次回は6月27日(金)に上映します。